宅建試験を受けるけど、問題を解く順番や時間配分を知りたい。

おすすめの解き方とかってあるのかな?

毎年20万人以上が受験する宅地建物取引士試験。合格率は17%前後と難しい国家資格試験です。試験問題50問を2時間で解く必要があり、毎年、時間が足りなかったという受験者がいます。

試験時間が足りなくなるのは、宅建試験の攻略法を知らないことが原因です。当記事では、宅建試験の問題を解く順番と時間配分のほか、問題の解き方を徹底解説します。

【保有資格】

宅地建物取引士

管理業務主任者

マンション管理士

すべて独学で合格した経験をもとに、宅建士試験について解説します。

宅建試験を初めて受験する。再受験する人に役立つ情報が満載です。

宅建士に合格するためのロードマップは以下の記事で解説しています。

»【完全版】宅地建物取引士に合格するためのロードマップを徹底解説

宅建士に独学で合格するための勉強方法については以下の記事で解説しています。

»宅建士に独学で受かった人の勉強方法・必要な勉強時間・テキストを徹底解説!

宅建試験の5つの出題分野と出題数

| 出題分野 | 関連する法律 | 試験での問題番号 | 出題数(全50問) |

| 権利関係 | 民法 区分所有法 不動産登記法 | 問1〜14 | 14問 |

| 法令上の制限 | 都市計画法 建築基準法 農地法 など | 問15〜22 | 8問 |

| 宅地建物取引業法 | 宅地建物取引業法 | 問26〜45 | 20問 |

| 税・その他 | 印紙税法 地方税法 不当景表法など | 問23〜25 | 3問 |

| 免除対象問題 (講習修了者は免除) | 統計問題など | 問46〜50 | 5問 |

宅建試験は大きく分けて5つの出題分野があります。

出題数が多い順に「宅地建物取引業法(宅建業法)」「権利関係」「法令上の制限」「免除対象問題」「税・その他」です。

宅建業法の20問と権利関係の14問で宅建試験50問のうち34問あります。

出題分野ごとに難易度や必要となる解答時間が異なるため、試験問題を解く時間が重要です。

問46〜50の5問は宅建業に従事している人は免除講習を修了することで、免除となる制度があります。免除制度については、以下の記事で紹介しています。

»5問免除講習(宅地建物取引士)の費用と開催地の一覧

宅建試験の解答用紙はマークシート|効率的な塗りつぶし方

- 5問or10問ごとにマークシートを塗りつぶす

- マークシート用のシャーペンを使う

1問ごとにマークシートを塗りつぶすのはやめよう

問題を1問解くごとにマークシートを塗りつぶしている人がいますが、やめた方がいいです。

目線が定まらず、用紙を持ち替えたりと時間効率が悪くなるうえ、問題1問を解くごとに中断するため、集中力が途切れてしまいます。

問題を解くときは集中して、ある程度の問題を解いた後にマークシートをまとめて塗りつぶすことで休憩を兼ねることができます。

おすすめは5問か10問解くごとにマークシートを塗りつぶすこと。集中力の持続具合で問題数は調整してください。

私は、5問解くごとにマークシートを塗りつぶすのがちょうど良かったです。

マークシートを塗りつぶすのに太めのシャーペンを使う

多くの人は、芯の太さが0.5mmのシャーペンを使っているはず。0.5mmだとマークシートを塗りつぶすには細すぎます。塗りつぶすまでの手数が増えるとそれだけ時間が掛かってしまいます。

そこでおすすめなのが0.9mmのシャーペンと芯の濃さはBを使うこと。塗りつぶすまでの手数が圧倒的に減るうえ、黒くしっかりと塗りつぶせるので機械での読み取りエラーを防止できます。

宅建試験の出題は50問です。マークシート50個のマス目を塗りつぶすのに1マス1秒短縮できるだけで50秒も時間を作れます。マークシートを塗りつぶす作業時間を極力減らすことで、問題を解くという本来の時間を有効に使うことができます。

宅建試験の問題を解くおすすめの順番

試験問題は問1から順に解く必要はない!

問1から順に問題を解く人がいますが、やめた方が良いです。

問題を解答するのにかかる時間が出題分野によって異なるからです。単なる暗記科目で知っているか、知らないかという問題なら数十秒で解答できる場合があります。逆に図解を書いて考える必要がある問題は、時間がかかります。

基本的には暗記問題で1問あたりにかける時間が短くてすむ出題分野で、得点につながりやすい順に解くことをおすすめ。時間のかかる問題、わからない問題が出題される分野は後回しにすることで後半に時間をたっぷりと残します。

宅建試験の問題を解くおすすめの順番は以下の通りです。

| 解く順番 | 出題分野 | 試験での 問題番号 | 出題数 (全50問) | 解くのに 掛かる時間 | 知らない問題の 出題頻度 |

| 1番 | 宅建業法 | 問26〜45 | 20問 | 普通 | 少ない〜普通 |

| 2番 | 法令上の制限 | 問15〜22 | 8問 | 短い〜普通 | 普通 |

| 3番 | 税・その他 | 問23〜25 | 3問 | 短い | 普通 |

| 4番 | 権利関係 | 問1〜14 | 14問 | 長い | 普通〜多い |

| 5番 | 統計データなど | 問46〜50 | 5問 | 短い | すごく多い |

試験開始直後、問題冊子に落丁がないかチェック!

試験開始直後に30秒ほど使って、問題冊子にページの抜け落ちがないか、文字が印字されていない、滲んで読みにくいといった不備がないかを確認します。

試験途中で気づくことのないように最初にチェックします。

1番目:宅地建物取引業法(問26〜45の20問)

宅建試験の解く順番のおすすめは、宅建業法から解き始めること。理由は以下の5つです。

- 配点が1番大きい

- 暗記問題が多い

- 高得点を期待できる

- 試験直後に集中して解ける

- 難問が少なく気持ちがラク

宅建業法(問26〜45)は、宅建試験において配点が50問中20問と大きく重要です。宅建は宅地建物取引に関する資格なのだから、宅地建物取引業法が重要なのは当然といえます。

当記事が宅建試験の問題を解く順番の1番に宅建業法をおすすめするのは、配点が大きいほか、暗記問題が多いため高得点を取りやすいこと。勉強時間に対する得点へのつながりやすさがあります。

また、試験直後の頭がスッキリとした状態で配点大きな分野を集中して解くことでケアレスミスを減らせます。

そのほか、試験直後の解きはじめにわからない問題が出てくると不安になります。宅建業法の出題は難問が少ないため、気が楽に取り組めるというメリットがあります。

2番目:法令上の制限(問15〜22の8問)

- 短い時間で解ける

- さまざまな法律から出題

建築基準法をはじめとした、さまざまな法律から出題されます。出題の問われ方としては「正しいもの」「誤っているもの」の選択肢を選ぶパターンで個数問題は出題されにくい傾向のため、短い時間で解くことができます。

3番目:税・その他(問23〜25の3問)

- 短い時間で解ける

- 細かな金額や数字が出てくる傾向あり

不動産の取得や譲渡などの際に必要となる税金関連からの出題がされます。出題は3問で、短い時間で解ける問題が多いです。

時間をかけずに解いて、次の一番の難関、権利関係に臨みましょう。

4番目:権利関係(問1〜14の14問)

宅建試験で差がつきやすい分野。時間をかけて少しでも正解できるようにする

- 受験者で差がつきやすい

- 時間のかかる問題が多い

- 難しい問題が出る

- 時間をかけて正解できるようにする

問1〜14までの権利関係は、宅建試験で一番の難関となる分野です。というのも、設問が判例や事例問題から出題され、問題の文章が長く、一読しても理解しにくいことがあります。

問題を読み直したり、余白部分に図解を書き込んだりして設問の内容を整理する必要があるため、1問解くために時間がかかります。

難しい問題や個数問題(例:正しい選択肢がいくつあるか)が出題されるため、試験時間の多くを権利関係の分野に費やすことになります。

5番目:統計データなど(問46〜50の5問)

- 範囲が広すぎて対策が立てにくい

- 単純な知っているか知らないかの問題が多い

- 正解できなくても合否に影響しにくい

- 免除講習修了者は免除となる問題

最後に統計データなどの問題が出題される問46〜50を解きます。問題文が短めで、単純に知っているか知らないかが問われます。

試験開始直後に解く人もいますが、当記事では後回しをおすすめします。理由は、出題される範囲が広すぎて対策は困難なこと。試験開始直後に解いて、知らない問題ばかりで気持ちが萎えてしまわないように最後に解きます。

宅建の試験勉強で後回しにされがちな、高得点が望めない分野です。合否に影響しにくいため、高得点を取ろうと思わずに短い時間で解きます。

宅建試験問題の解き方

宅建士の試験は4肢択一(4つの選択肢から解答を選ぶ)

- 問題用紙への効果的な書き込みでマークミス防止、見直しに活用する

- 正解を確信した場合、以降の選択肢は飛ばして次の問題へいく

- わからない問題は飛ばして次の問題へいく

- 最後の見直しは重要な順番でおこなう

- 見直しで根拠なく解答番号を変更するのはやめよう

問題用紙への効果的な書き込みでマークミス防止、見直しに活用する

宅建士試験の出題パターン

・正しいものを選ぶ

・誤っているものを選ぶ

・個数問題(正しいものはいくつあるか)

宅建士の試験問題で問われるパターンは3種類です。

1つめは、正しいものを選ぶこと。4つの選択肢から正しい選択肢を選びます。つまり残りの選択肢は間違った内容が含まれます。

2つめは、謝っているものを選ぶこと。4つの選択肢から誤った選択肢を選びます。つまり残りの選択肢は正しい内容です。

3つめは、個数問題。「以下の選択肢の中で法律に違反しないものはいくつあるか」などの問題です。

実際に問題を解くときに効果的な書き込みをすることで、出題パターンの取り違え(正しいものを選ぶのに誤っているものを選んだ)や見直しのときにスムーズに確認できるようになります。

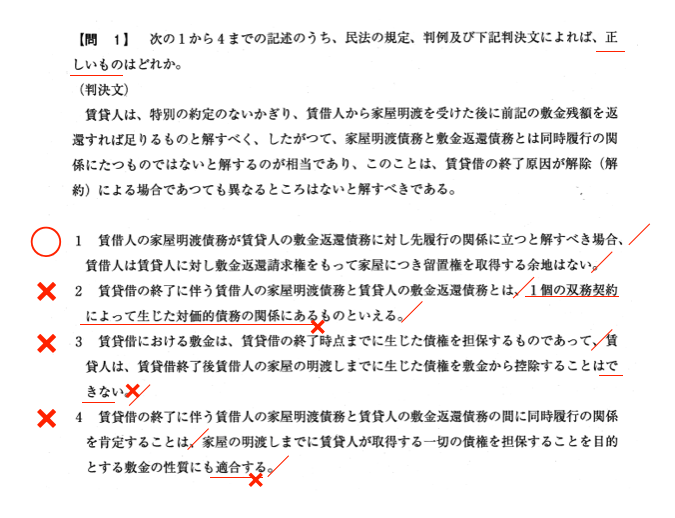

具体的に本試験問題を解くときのおすすめ書き込み方法は以下の通りです。(赤文字が書き込み)

- 設問の「正しいもの」「誤っているもの」に下線を引く

- 選択肢は分節などのひと固まりで「/」を記入して、固まり部分の正誤を判別する。

- 選択肢の誤っている部分に下線を引いて「×」を記入

- 選択肢の左側に選択肢が正しければ「○」誤っていれば「×」を記入

まずは、設問部分の「正しいもの」「誤っているもの」に下線を引きます。うっかりして「正しいもの」を選ぶ問題なのに「誤っているもの」を選ばないようにするためと、見直しの時に瞬時にわかるようにするためです。

次に選択肢を読み、分節などのひと固まりごとに「/」を記入。正誤の判断をしながら読んでいくためです。そして、誤っている部分に下線を引いて「×」と記入します。

最後に選択肢の左側に「正しいもの」なら「○」、「誤っているもの」なら「×」を記入します。

わからない問題で選択肢が2つ残るような場合には、「△」などを記入しておきます。

上記の通り書き込みをすることで、出題パターンの勘違いや見直しのときに一目でわかるようにできます。

正解を確信した場合、以降の選択肢は飛ばして次の問題へいく

選択肢をすべて読まないことで時間短縮できる

正しいもの、誤っている選択肢を選ぶ問題は、正解の確信を持てる選択肢が出た時点で残りの選択肢は読まずに飛ばします。

1つめの選択肢で正解を確信したら、残り3つの選択肢を読まないことで大きく時間を短縮できるからです。

正解を確信した選択肢の横に自分で決めた専用の記号(例:☆)をつけて、以降の選択肢は読まずに飛ばしたことがわかるようにします。

見直しの時間に飛ばした選択肢を確認することで時間を効率的に使うことができます。

わからない問題は飛ばして次の問題へいく

わからない問題に時間を使うのはムダ!後回しにしよう。

問題文や選択肢をざっと見て、さっぱりわからないということがあります。

わからないときには、解くのをやめて次の問題に行きましょう。わからない問題には自分で決めた専用の記号(例:?)をつけます。

最後の見直しの時間にわからなかった問題を解くようにします。まずは、確実に解ける問題をサクサクと解いていくようにしましょう。

見直しは重要な順番でする

- マークミスが無いか解答用紙を確認

- 正解を確信して、選択肢を読まなかったところをチェック

- わからなかった問題を解く(選択肢を絞り込むのが目的)

- 最後にもう一度マークミスがないか確認

最後の見直しは以下の順番がおすすめ。

自己採点では受かっているはずなのに落ちる人の原因がマークミス!

宅建士試験の問題は持ち帰り可能。試験当日の夜には、資格予備校から解答速報が出るため自己採点できます。

毎年、合格発表日に見られるのが、自己採点では合格点に達しているのになぜか落ちたという報告。自己採点では合格なのに、なぜか落ちているのはマークミスが原因です。

番号を間違えてマークしている部分的なミス、1問ズレてマークして、その後の解答すべてがズレてしまうというミスのほかに、塗りつぶしが薄いなどの機械で読み取れないといったことまで多くのマークミスが考えられます。

見直しのときには、マークシートの塗りつぶしミスがないか確認します。わからなくて飛ばした問題は未記入になっているはず。そのほか、受験番号などのマーク部分も確認します。

正解を確信して、読まずに飛ばした選択肢をチェック!

正解を確信した問題は、その時点で以降の選択肢は飛ばして次の問題へ進む。とはいえ、本当に正解か見直しのときにチェック。

正解だと確信した問題は、確実に正答しましょう。残りの選択肢が正解の選択肢とならないことを確認することで、うっかりミスを防ぐことができます。

わからなかった問題を解く(選択肢を絞り込むのが目的)

あらためて考えてみる、時間をかければ正解がわかったとなることがあります。

また、4つの選択肢のうち、2つのどちらかが正解というところまで絞り込むことができる場合があります。

正解とする選択肢を特定できなかった場合、最終的に勘で答えることになります。このとき、どこまで選択肢を絞り込めるかで正答率が大きく変わります。

| 絞り込んだ 選択肢の数 | 正解となる確率 | 見込み正解数 (わからない問題30個のとき) | 見込み正解数 (わからない問題20個のとき) | 見込み正解数 (わからない問題10個のとき) |

| 4 | 25% | 7.5個 | 5個 | 2.5個 |

| 3 | 33% | 9.9個 | 6.6個 | 3.3個 |

| 2 | 50% | 15個 | 10個 | 5個 |

宅建士の問題は全部で50問です。選択肢を2つまで絞り込めれば、かなりの数の正解が見込まれることになります。

30問は確実にできて、残りの20問は選択肢を2択まで絞り込めたという場合、20問中10問は正解が見込めるので40点となり合格できます。

現実には、こんなに単純にはいきませんが、ある意味2択まで絞り込めるかで合否が決まるといえます。

最後にもういちど問1〜50までマークミスがないかを確認!

マークシートの解答用紙で一番怖いマークミス。自己採点では受かっているハズなのに不合格になってしまう人の原因です。

見直しの最後に再度、マークミスが無いか問1〜50まで確認します。あわせて受験番号などのマーク部分も確認しましょう。

以上で見直し完了です。解答で選んだ番号が問題冊子とマークシートで一致しているので、受験当日の夜に正確な自己採点ができます。

宅建試験の各予備校の解答速報や合格予想点については以下の記事で紹介しています。

»【2022年度・合格ライン】宅建試験の予想合格点数と解答速報まとめ一覧

見直しで根拠なく解答番号を変更するのはやめよう

最初に信じた解答から変えない方が良い

見直しのときに解答番号を変更することがあります。根拠を持って解答番号を変更するのなら問題ありません。

問題なのは、なんとなくこっちの方が良いかもという曖昧な理由で変更することです。間違えたときの精神的ダメージが大きくなります。どっちかよくわからないのであれば、勘での解答となってしまうので、最初に選んだ方を信じることをおすすめします。

宅建士に独学で合格するための勉強方法については以下の記事で解説しています。

»宅建士に独学で受かった人の勉強方法・必要な勉強時間・テキストを徹底解説!

宅建試験の問題を解く時間配分

宅建の試験時間は2時間(13:00〜15:00)

宅建試験の出題は50問です。50問を2時間の試験時間で見直しまで行うと1問あたりに使える時間は1分〜3分が目安です。

単純な暗記問題であれば、数十秒で解けますし、民法で図解して解く必要がある問題は3分を超える場合もあります。

時間配分は出題分野によって異なるため、目安の時間を紹介します。

| 解く順番 | 時間配分の目安 | 1問あたりの時間 | 出題分野 | 試験での 問題番号 | 出題数 (全50問) |

| 1番 | 13:00〜13:40 (40分) | 2分 | 宅建業法 | 問26〜45 | 20問 |

| 2番 | 13:40〜13:52 (12分) | 1分30秒 | 法令上の制限 | 問15〜22 | 8問 |

| 3番 | 13:52〜13:57 (4分30秒) | 1分30秒 | 税・その他 | 問23〜25 | 3問 |

| 4番 | 13:57〜14:39 (42分) | 3分 | 権利関係 | 問1〜14 | 14問 |

| 5番 | 14:39〜14:44 (5分) | 1分 | 統計データなど | 問46〜50 | 5問 |

| 見直し | 14:44〜15:00 (16分) |

正解の確信を持った問題は以降の選択肢を飛ばす。わからない問題は飛ばすと時間短縮になるので、上記表の見直しの時間は増えるはずです。

2時間の試験で集中して問題を短時間で解くには訓練が必要です。ぶっつけ本番では、上手くいかずに時間が足りないという結果になるかもしれません。

そこでおすすめなのが宅建士の模擬試験。本番さながらの模擬試験を受験することで、2時間集中して問題を解くこと、時間配分、当記事で紹介している解き方の訓練ができます。

本試験で力を出し切るための訓練をして、合格の可能性がUPします。

宅建士の模擬試験については、以下の記事で解説しています。

»【2022年・全国公開模試】宅地建物取引士のおすすめ模擬試験(無料模試あり)