宅建士試験でわからない問題の選択肢を見分ける方法ってあるのかな?

何番が正解しやすいとか裏ワザがあるなら知りたい・・・

宅建士試験でわからない問題が出たときの対処法。過去の統計から正解選択肢の多い番号はこれだから、迷ったら何番を選べ!といった裏ワザを知りたい人が多いです。

結論、そんな裏ワザはありません。

確かに、過去の宅建士試験の統計データから偏りの出る部分はあります。とはいえ、毎年の宅建士試験ごとに50問の正解選択肢をチェックすると、選択肢1〜4まで満遍なく正解の選択肢になっています。

つまり、迷ったら何番というような運に任せた方法では、結局のところ4分の1の割合でしか正解できません。

【保有資格】

宅地建物取引士

管理業務主任者

マンション管理士

すべて独学で合格した経験をもとに、宅建士試験について解説します。

当記事では、過去の宅建士試験の正解選択肢を集計した結果を紹介するほかに、わからない問題で選択肢に迷ったときのおすすめの解法を詳しく解説します。

当記事で紹介する方法を使って選択肢を絞り込めることができれば、正解できる確率を上げられます。迷ったら適当に何番という運に任せた方法はやめて、少しでも正答確率を上げる努力をできるようになれます。

本気で宅建士に合格したい人に読んでもらいたい情報です。

宅建士に合格するためのロードマップは以下の記事で解説しています。

»【完全版】宅地建物取引士に合格するためのロードマップを徹底解説

宅建士のおすすめテキスト・問題集は以下の記事で紹介しています。

»【2024年度・独学】宅地建物取引士試験のおすすめテキスト・問題集20選

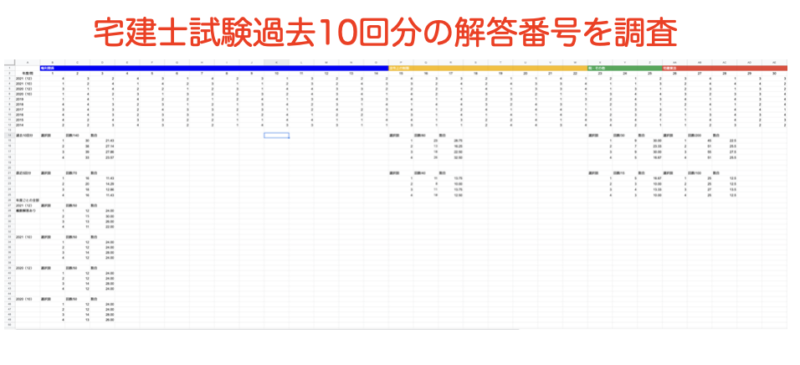

宅建士試験の正答番号を調査結果

宅建士試験の選択肢の正解番号に偏り(正解選択肢になりやすい番号)がないか、直近の過去問題10回分について以下の内容を調査しました。

- 直近10回分全体の正解選択肢の出現数と割合

- 直近10回分の分野別正解選択肢の出現数と割合

- 直近5回分の分野別正解選択肢の出現数と割合

- 直近5回分の各回正解選択肢の出現数と割合

参照:一般財団法人不動産適正取引推進機構より

宅建士試験直近10回分の正解選択肢の出現数と割合

2021年度試験から過去10回分(500問)の正解選択肢は以下の通りです。

正解番号が複数あった年度があるため、500問の解答番号の出現回数が502回になります。

| 選択肢 | 正解の回数(全502回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 117 | 23.4% |

| 2 | 121 | 24.2% |

| 3 | 135 | 27% |

| 4 | 129 | 25.8% |

問題作成の不備により複数回答が2回あったため、延べ問題500問に対して全体の正解選択肢は502です。過去10回分をみると「1」が少なく「3」が若干多いかなという印象です。

宅建士試験直近10回分の分野別正解選択肢の出現数と割合

2021年度試験から過去10回分(500問)の分野別に調査したときの正解選択肢は以下の通りです。

※複数解答の問題を含みます

| 【権利関係】選択肢 問1〜14 | 正解の回数(全140回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 30 | 21.43% |

| 2 | 38 | 27.14% |

| 3 | 39 | 27.86% |

| 4 | 33 | 23.57% |

| 【法令上の制限】選択肢 問15〜22 | 正解の回数(全80回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 23 | 28.75% |

| 2 | 13 | 16.25% |

| 3 | 18 | 22.5% |

| 4 | 26 | 32.5% |

| 【税・その他】選択肢 問23〜25 | 正解の回数(全30回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 9 | 30% |

| 2 | 7 | 23.33% |

| 3 | 9 | 30% |

| 4 | 5 | 16.67% |

| 【宅建業法】選択肢 問26〜45 | 正解の回数(全202回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 45 | 22.5% |

| 2 | 51 | 25.5% |

| 3 | 55 | 27.5% |

| 4 | 51 | 25.5% |

| 【免除対象科目】選択肢 問46〜50 | 正解の回数(全50回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 10 | 20% |

| 2 | 12 | 24% |

| 3 | 14 | 28% |

| 4 | 14 | 28% |

宅建士試験の過去10回分を集計したとき、「法令上の制限」「税・その他」の分野を見ると偏りがあることがわかります。

直近5回分の分野別正解選択肢の出現数と割合

2021年度試験から過去5回分(250問)の分野別に調査したときの正解選択肢は以下の通りです。

※複数解答の問題を含みます

| 【権利関係】選択肢 問1〜14 | 正解の回数(全70回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 16 | 22.86% |

| 2 | 20 | 28.57% |

| 3 | 18 | 25.71% |

| 4 | 16 | 22.86% |

| 【法令上の制限】選択肢 問15〜22 | 正解の回数(全40回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 11 | 27.5% |

| 2 | 8 | 20% |

| 3 | 11 | 27.5% |

| 4 | 10 | 25% |

| 【税・その他】選択肢 問23〜25 | 正解の回数(全15回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 5 | 33.33% |

| 2 | 3 | 20% |

| 3 | 4 | 26.67% |

| 4 | 3 | 20% |

| 【宅建業法】選択肢 問26〜45 | 正解の回数(全102回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 25 | 25% |

| 2 | 25 | 25% |

| 3 | 27 | 27% |

| 4 | 25 | 25% |

| 【免除対象科目】選択肢 問46〜50 | 正解の回数(全25回) | 正解の割合(%) |

| 1 | 4 | 16% |

| 2 | 6 | 24% |

| 3 | 7 | 28% |

| 4 | 8 | 32% |

宅建士試験の過去5回分を集計したとき、過去10回分のときよりも偏りは少なくなります。分母が少ない分野は正解選択肢1回異なるだけで割合が大きく変わります。

直近5回分の各年度ごとにみた正解選択肢の出現数と割合

直近5回分の宅建士試験を各回ごとに集計したものが以下です。

2021年度12月試験

| 選択肢 | 正解の回数 | 正解の割合(%) |

| 1 | 12 | 24% |

| 2 | 15 | 30% |

| 3 | 13 | 26% |

| 4 | 11 | 22% |

2021年度10月試験

| 選択肢 | 正解の回数 | 正解の割合(%) |

| 1 | 12 | 24% |

| 2 | 12 | 24% |

| 3 | 14 | 28% |

| 4 | 12 | 24% |

2020年度12月試験

| 選択肢 | 正解の回数 | 正解の割合(%) |

| 1 | 12 | 24% |

| 2 | 12 | 24% |

| 3 | 14 | 28% |

| 4 | 12 | 24% |

2020年度10月試験

| 選択肢 | 正解の回数 | 正解の割合(%) |

| 1 | 12 | 24% |

| 2 | 12 | 24% |

| 3 | 14 | 28% |

| 4 | 13 | 26% |

2019年度試験

| 選択肢 | 正解の回数 | 正解の割合(%) |

| 1 | 13 | 26% |

| 2 | 11 | 22% |

| 3 | 12 | 24% |

| 4 | 14 | 28% |

結論:各年度ごとに試験全体でみたとき、正解選択肢のバラツキはない

宅建士試験直近5回分の各年度を比較したところ、全50問のうち選択肢1〜4まで満遍なく正解番号になっています。分野別に過去10回を見ると「法令上の制限」「税法・その他」「免除対象科目」で偏りがあるように見えますが、分母が小さな分野だからと言えます。

直近5回分の各回ごとで正解選択肢に偏りはなく、迷ったら○番を選べ!というような断言はできませんが、わからない問題で選択肢に迷ったら、自分の解答用紙に番号の少ない選択肢を選ぶのは有効かもしれません。

極端な例を言うと、宅建士試験50問のうち、10問がぜんぜんわからない状況で確実に正解している40問を選んだ選択肢が以下のような場合。

- 選択肢1番・・・13個

- 選択肢2番・・・0個

- 選択肢3番・・・14個

- 選択肢4番・・・13個

上記のような場合には、わからない問題はすべて選択肢2を選ぶのが有効だと言えます。とはいえ、このような特殊な状況になることは、まずありえないのでおすすめできる方法ではありません。

わからない問題の選択肢を絞り込む方法を身につける方が有効

わからない問題の選択肢の選び方に迷ったときは、過去に正解として選ばれた選択肢の統計データから考えるよりも以下で解説する方法で選択肢の絞り込みをする方が有効です。

宅建士試験でわからない問題の選択肢の正誤を見分ける方法

- 立法趣旨、制度趣旨から考える

- 一般常識的な観点から考える

- 迷った選択肢の内容を身近な例に置き換えてみる

- 全否定・全肯定の極端なワードを含んだ選択肢は間違いが多い

- 曖昧な選択肢は正解になりやすい|原則と例外の規定

- 選択肢の間での矛盾から正解を絞り込める場合がある

立法趣旨・制度趣旨から考える|誰を対象として何を保護する

法律や制度の目的から選択肢を絞り込む

宅建士試験では、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)、民法、不動産登記法といった多くの法律から出題されます。

法律や制度には、立法趣旨や制度趣旨があります。法律や制度の目的であり、誰の何を保護するためにあるのかということです。

法律は、条文の第1条に目的があります。例えば、宅建業法の場合は以下の通りです。

宅地建物取引業法

(目的)第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

※赤文字は筆者によるものです。

e-GOV法令検索より

- 購入者の利益の保護

- 宅地や建物の流通の円滑化

2つの目的を達成するために、宅地や建物の取引の公正を確保して宅建業の健全な発達を促進することが必要とされます。

宅建業法の問題でわからない、迷った選択肢があったら、宅建業法の目的から正解番号を選べないか、もしくは不正解の番号を切れないか考えます。

迷った選択肢が購入者の利益に反する内容や宅地や建物の流通を妨げる内容であれば、不正確な選択肢という可能性が高くなります。

誰の何を保護するための法律、制度なのかを考えることから選択肢を絞り込める場合があります。

一般常識的な観点から考える

社会常識に反した選択肢の内容は間違いの可能性あり

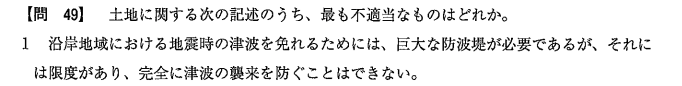

問題を解いていると、一般常識的にこの選択肢は正解だろう、間違いだろうと思う場合があります。

もし、わからない選択肢で迷ったら常識的に適切だろう、不適切だろうと選択肢を絞り込むことができる場合があります。

例えば上記の問題だと、常識的に適切だと判断できるはず。「完全に〜防ぐことはできない」なら多くは防げるけれど、絶対では無いんだなとイメージできるからです。

逆に「完全に〜防ぐことができる」と極端に断言する内容になっていたら、不適切だと思うでしょう。極端なワードについては後ほど解説します。

問題作成の過程で間違いの選択肢を無理に作ると一般常識的にこれってどうなの?という選択肢になりやすいです。

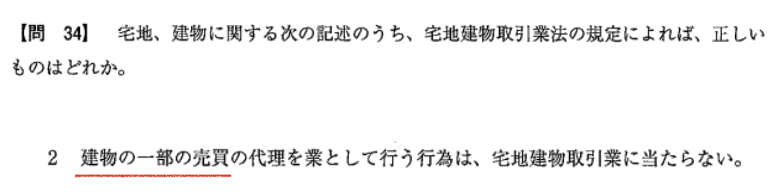

迷った選択肢の内容を身近な例に置き換えてみる

抽象的な選択肢の内容を具体的で身近な例に置き換えて考える

選択肢は抽象的な内容が多いので、身近な具体例に置き換えてみるとわかりやすくなる場合があります。

例えば、上記の「建物の一部の売買」という内容です。これだけだと抽象的でイメージができないはず。そこで該当しそうな建物売買はないかと考えてみます。

建物の一部の売買を具体化して考える

「建物の一部の売買」

→私たちが住むために購入する建物って何があるか考えてみる

→一戸建て、分譲マンション

→一戸建ては建物の一部ではない

→分譲マンションはマンションの1室を売買している

→「建物の一部の売買」を「分譲マンションの1室の売買」に置き換えてみる

「建物の一部の売買の代理を業として行う行為」を「分譲マンションの1室の売買の代理を業として行う行為」と具体化して考えてみます。

そうすると、よく分譲マンションの売買のチラシなどでみる業者は宅建業者には当たるため、「宅地建物取引業に当たらない」という部分が間違いであることがわかります。

抽象的な内容は具体的な内容に置き換えることでわからない選択肢を絞り込むことができます。

全否定・全肯定の極端なワードを含んだ選択肢は間違いが多い

- 必ず〜しなければならない(してはいけない)

- 常に〜である(ではない)

- 当然〜である(ではない)

全肯定や全否定をする選択肢は間違いであることが多いです。問題作成のときに極端なワードを入れることで間違いの選択肢にすることがあることが理由です。

また、物事を考えたときに「絶対〇〇である」などと断言できることは少ないので、極端なワードが含まれる選択肢が出てきた時点で疑ってみると良いです。

もし、間違っている選択肢を選ぶ問題で2択まで絞り込んだときに、迷っている選択肢の1つに極端なワードが含まれていたら、間違いの選択肢である可能性が高いです。

全肯定、全否定する表現は注意することをおすすめします。

曖昧な選択肢は正解になりやすい|原則と例外の規定

原則と例外の規定からどちらかに限定する表現の問題が作りにくい

法律には、原則と例外の規定が設けられていることが多いです。ということは、原則のことだけ限定している選択肢は正しいとは言えなくなります。逆に例外のことでも同じです。

「〇〇の法律の規定によると適切な選択肢はどれか」という問題のとき、曖昧な選択肢になっているものは、適切な選択肢の可能性があります。

原則の規定に限定した選択肢をつくると、例外規定があるのだから不適切となってしまうからです。

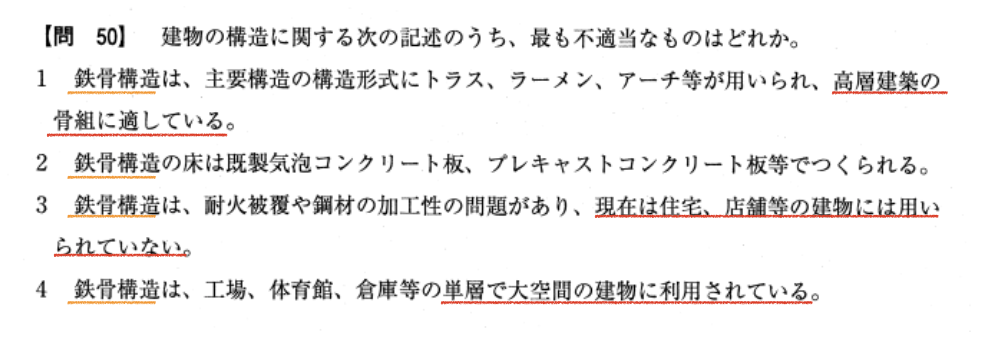

選択肢の間での矛盾から正解を絞り込める場合がある

相反する内容になっている選択肢に注目

選択肢同士で矛盾する場合、どちらかの選択肢が適切でもう片方の選択肢は不適切なものであることが多いです。

例えば上記の問題の場合、主語は「鉄骨構造」で4つの選択肢がつくられています。

赤色の下線部に注目すると、選択肢1の「高層建築の骨組に適している」と選択肢3の「耐火被覆や鋼材の加工性の問題があり、現在は住宅、店舗等の建物には用いられていない」は、で矛盾する内容だと判断できます。

鉄骨構造が耐火被覆や鋼材の加工性に問題があって、住宅や店舗の建物に用いられないのであれば、高層建築に適しているとは言えないからです。

また、選択肢3が適切であれば、選択肢4の「単層で大空間の建物に利用されている」が適切なのか引っかかることになります。

つまり、選択肢3が不適切だと判別できます。

わからない問題の選択肢に迷ったときには、選択肢と選択肢の矛盾点に考えてみると正解に絞り込める場合があります。

まとめ|わからない選択肢は絞り込む解法が重要

選択肢に迷ったら何番と決めるのはやめよう

宅建士試験でわからない問題のとき、迷ったら何番と決め打ちするのはもったいないです。

選択肢を1つでも絞り込む努力をして、少しでも正答率を上げることで合格に近づきます。

選択肢を絞り込むための解法

・立法趣旨、制度趣旨から考える

・一般常識的な観点から考える

・迷った選択肢の内容を身近な例に置き換えてみる

・全否定・全肯定の極端なワードを含んだ選択肢は間違いが多い

・曖昧な選択肢は正解になりやすい

・選択肢の間での矛盾から正解を絞り込める場合がある

上記の6つは裏ワザではなく正攻法な手段です。

無意識のうちにできている人はいますが、初学者や資格試験に慣れていない人は訓練が必要です。

宅建士試験は4つの選択肢から正解の選択肢を選ぶマークシート方式の試験です。選択肢に迷ったとき、4つから3つの選択肢に絞り込むことができれば、正解できる確率は25%から33%に上がります。

当記事で解説していることで少しでも宅建試験に合格できる可能性があがります。

宅建士に独学で合格するための勉強方法については以下の記事で解説しています。

»宅建士に独学で受かった人の勉強方法・必要な勉強時間・テキストを徹底解説!

宅建士のおすすめ通信講座は以下の記事で紹介しています。

»【2024年度・通信講座】宅地建物取引士のおすすめオンライン講座厳選3選